Den Loop wagen - Einstieg ins zirkuläre Planen und Bauen

Inwieweit kann die Einführung einer Kreislaufwirtschaft im Bauwesen einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die anspruchsvollen Klimaziele zu erreichen, etwa ein klimaneutrales Hessen bis 2045? Welche Herausforderungen und Chancen sind auf gestalterischer, technischer und rechtlicher Ebene mit dem zirkulären Planen und Bauen verbunden?

Die Baubranche befindet sich inmitten einer Transformation. Als einer der größten Verursacher von CO2-Emissionen ist der globale Bausektor im Besonderen gefordert, hier einen wesentlichen Beitrag zur Klimaanpassung beizutragen. Um die ambitionierten Klimaziele von maximal 1,5 Grad Celsius Erderwärmung einzuhalten, wird es neben der aktuell diskutierten Wärmewende bei Neubau und Bestand, zusätzliche Maßnahmen bedürfen. Was bereits auf dem Energiesektor als Konsens gilt, muss beim Kreislaufwirtschaftsmodell erst noch seine Akzeptanz und Etablierung finden. Erste Schritte sind zwar mit der Einführung des Holzbaus aus heimischer Produktion und Verarbeitung eines natürlich nachwachsenden Rohstoffs gelungen, aber stellen noch nicht das auszuschöpfende Potenzial der CO2-Reduktion als Beitrag zur Klimaanpassung dar. Hierzu kann das zirkuläre Planen und Bauen gegenwärtig und für die Zukunft einen essenziellen Beitrag leisten.

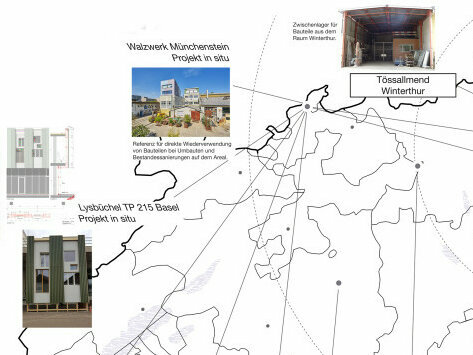

Wenn man die CO2-Bilanzierung und die Rücksichtnahme auf „heimische“ Rohstoffe wirklich in den Vordergrund stellen möchte, wird man nicht um eine behutsame Bestandsentwicklung oder einem lokal angelegten „urban mining“, mit den vor Ort zur Verfügung stehenden Rohstoffen, umherkommen. Das Bauen im Bestand und mit dem Bestand gilt daher als einer der Zukunftsaufgaben innerhalb des Bausektors. Deshalb ist die Fortschreibung einer Umbaukultur nach wie vor als sehr dringlich anzusehen. Letztendlich geht es in der Kreislaufwirtschaft um eine Werterhaltungskette mit perspektivischer Wertschöpfung.

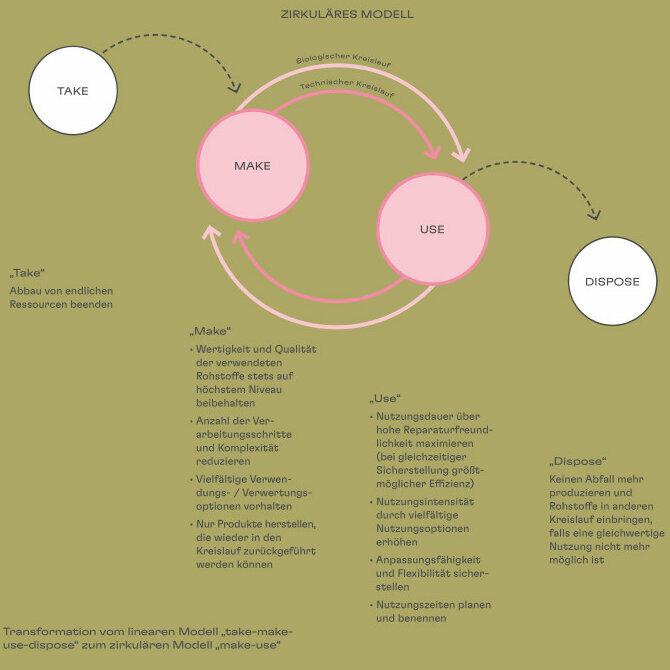

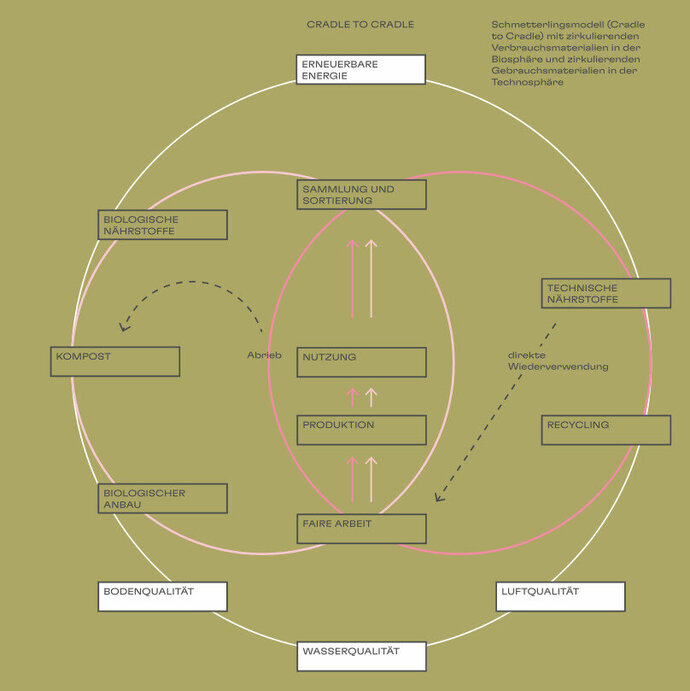

Die Transformation wird anhalten und wird alle Bereiche des Planens und Bauens durchdringen, d. h. Zirkularität als Querschnittsthema. Mit dem Umbau zum zirkulären Modell werden zum einen neues Wissen und neue Instrumente erforderlich sein, zum anderen müssen etablierte Prozesse in der Planung und Logistik neu überdacht werden. Das zirkuläre Bauen bietet mit dem „Cradle to Cradle-Prinzip“ neben dem Ansatz von Re-Use, Re-Duce, Re-Cycle als Wertsystem, die große Chance, nicht nur den „Zeitgeist“ zu bedienen, sondern eine ehrliche und ganzheitliche Bauwende umzusetzen.

Grafische Darstellung von der Transformation des linearen Modells nach dem Prinzip „Take-Make-Use-Dispose“ in ein zirkuläres Modell nach dem Prinzip „Make-Use“.

Grafische Darstellung des Schmetterlingmodells (Cradle to Cradle) mit biologischen (Biosphäre, hellrosa) und technischen Kreisläufen (Technosphäre, dunkelrosa) der Gebrauchsmaterialien.

Aktuelle Herausforderungen

Würde man die deutschen Lebensgewohnheiten im Ressourcenverbrauch global auf alle anderen Länder übertragen, benötigt man 2,95 Erden. (Quelle: Global Footprint Network, Stand 2018)

Bereits im Mai 2022 – nach fünf Monaten – hat Deutschland seine jährliche Kapazität an natürlichen Ressourcen erschöpft. Der globale Erdüberlastungstag war am 28. Juli 2022 erreicht. Für das Jahr 2023 hat Deutschland wiederum statistisch am 4. Mai seine Ressourcen verbraucht; der globale Erdüberlastungstag hat sich hingegen auf den 2. August 2023 verschoben. (Quelle: Global Footprint Network)

Im Jahr 2020 betrug der Bedraf an Rohstoffen, wie Bausand und – kies, rund 262 Millionen Tonnen. (Quelle: Bundesverband Mineralischer Rohstoffe e. V., Stand 2018)

Die Bundesrepublik lag 2014 mit 127.800 Tonnen pro Tag auf Platz 5 der weltweit größten Müllproduzenten. (Quelle: ISWA, World Bank, Waste Atlas 2014, Stern Nr. 17/2018)

Im Jahr 2021 wurden in Deutschland 5.659 Wohngebäude und 9.766 Nichtwohngebäude abgerissen. (Quelle: Statistisches Bundesamt 2022, Stand 2022)

Die Bundesrepublik war mit einer Bevölkerung von ca. 83 Millionen im Jahr 2021 für ca. 674,75 Millionen Tonnen CO2-Emissionen verantwortlich. (Quelle: ourworldindata.org)

Europäische und nationale Ziele für Klimaschutz und Ressourcenschonung

EU: 11. Dezember 2019 – Vorstellung des European Green Deal der EU-Kommission

EU: 11. März 2020 – Vorstellung neuer Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft

EU: 18. Juni 2020 – Veröffentlichung Verordnung 2020/852 Taxonomieverordnung

BUND: 07. Dezember 2021 – Koalitionsvertrag der Bundesregierung

BUND: 11. Januar 2022 – Eröffnungsbilanz Klimaschutz des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz

EU: 30. März 2022 – Vorschläge der EU zur Überarbeitung der Bauprodukteverordnung

EU: 14. März 2023 – Neufassung der EU-Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (Energy Performance of Buildings Directive / EPBD)

BUND: 20. April 2023 – Start Verbändedialog zur Entwicklung einer Nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz

Alle Erscheinungsformen menschlichen Daseins beruhen auf Wertvorstellungen und den daraus abgeleiteten Verhaltensweisen, die sich wiederum spiegeln in der dauerhaften Erzeugung und Erhaltung von Werten. Es ist daher auch ein kultureller Auftrag, für die Werterhaltung von Materialien Verantwortung zu übernehmen.

Sabine Oberhuber-Rau, Turntoo & Thomas Rau, Rau Architects, in: Sustainability Paper 3, Kreislaufwirtschaft, 2023, S. 33

Handlungsfelder für eine Transformation zu einer kreislaufgerechten Bauwirtschaft

Die Transformation zu einer kreislaufgerechten Bauwirtschaft bedeutet einen Paradigmenwechsel. Sie beinhaltet die Chance, die Bauwende ganzheitlich zu betrachten, die Rohstoffversorgung durch den vermehrten Einsatz von Sekundärbaustoffen zu sichern und damit die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland zu stärken.

Der Systemwechsel von der linearen zur zirkulären Wirtschaft ist allerdings komplex, die Umsetzung in der Praxis vielschichtig. Welche Handlungsfelder werden berührt?

Förderung von Akzeptanz

Ein gewandeltes Umweltbewusstsein, aber auch Lieferengpässe und Preissteigerungen führen zu einer wachsenden Bereitschaft aufseiten der Politik, der Verbraucher*innen, der Bauwirtschaft und der Planung, sich mit dem Thema der Kreislaufwirtschaft auseinanderzusetzen.

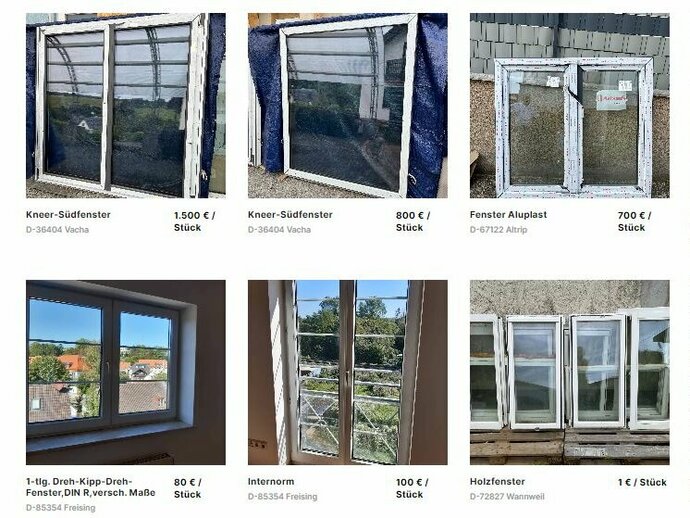

Die Datenbasis zur Verfügbarkeit von Bauteilen und Materialien befindet sich noch im Aufbau. Es fehlt an Leuchtturmprojekten, um Vorbehalte gegenüber der Qualität wiederverwendeter oder -verwerteter Materialien ausräumen zu können.

Fortschreibung der Lehre und des Berufsbilds

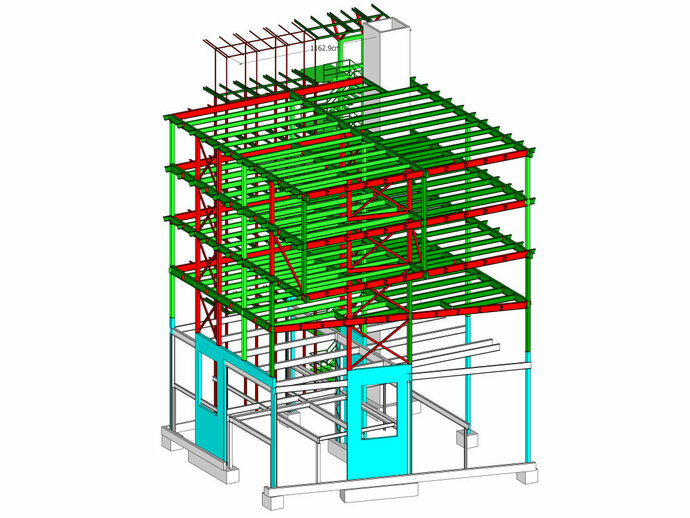

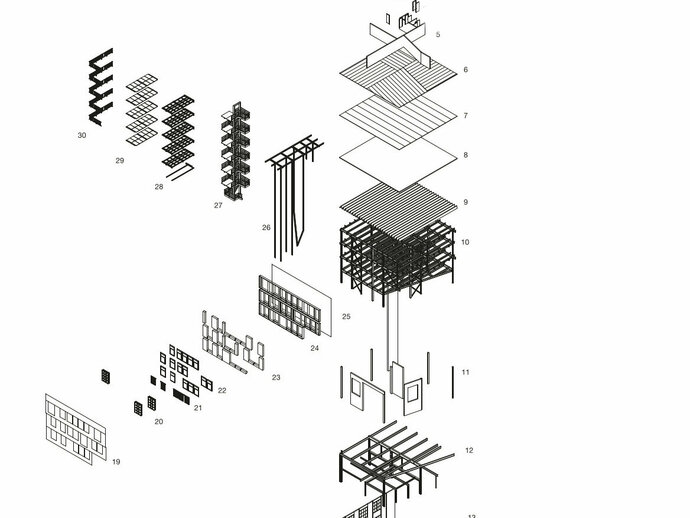

Kreislaufgerechtes Bauen setzt eine integrale Planung voraus. Das Materialkonzept sowie robuste Tragstrukturen werden bereits in frühen Phasen zum entscheidenden Bestandteil des Entwurfs.

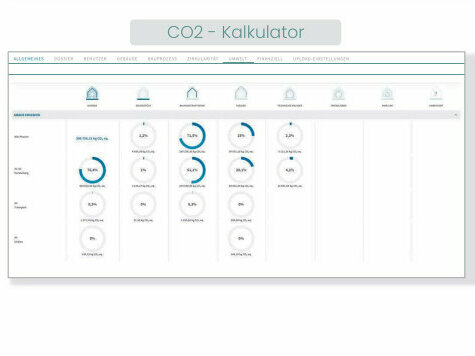

Eine derart vorausschauende Planung betrachtet den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes von der Planung, Herstellung und Errichtung über die Nutzung, den Betrieb, die Instandhaltung und Modernisierung bis hin zu Umnutzung, Rückbau und Wiederverwendung oder zum Recycling von Materialien oder Bauteilen. Für Architekt*innen ergeben sich neue Chancen der Beratung. Es steigt der Bedarf an Bestandserfassung und -bewertung sowie Eignungsprüfung von Bauteilen und Materialien für die Wiederverwendung bis hin zur Leitung professionellen Rückbaus.

Etablierung einer KreislaufBAUwirtschaft

Ziel ist es, durch eine verbesserte Effizienz und die Wiederverwendung oder -verwertung von Materialien sowohl den Ressourcenverbrauch als auch den Abfall zu minimieren.

Die Baubranche beinhaltet eine vielfältige Wertschöpfungskette. Verbunden mit dem Systemwechsel zum zirkulären Bauen sind zahlreiche Chancen für Akteur*innen in Planung und Beschaffung, in Bau, Betrieb und Rückbau. Neue Geschäftsmodelle entlang der Wertschöpfungskette (werden) entstehen, die die nachhaltige Entwicklung der Branche stärken und Wachstum vom Verbrauch nicht erneuerbarer Rohstoffe entkoppeln.

Neuausrichtung von Planungs- und Bauprozessen

Durch den Anspruch an zirkuläres, ressourcenschonendes Bauen erhält der Planungs- und Bauprozess eine weitere Komplexitätsstufe. Das Denken in Kreisläufen, das Festsetzen von Emissionszahlen, die Gewährleistung einer zerstörungs- und anhaftungsfreien Rückbaubarkeit, die Bewertung wiederzuverwendender Materialien, die Verwendung langlebiger sowie instandhaltungsfreundlicher Materialien, das Ziel langer Nutzungsdauern und die Anforderung an mehr Nutzungsvariabilität erfordern den frühen interdisziplinären Diskurs sowie das ergebnisoffene Arbeiten in Varianten. So verschieben sich die Anforderungen späterer Leistungsphasen nach vorn. Planung wird nicht linear, sondern iterativ verstanden.

Förderung Digitalisierung Bestand

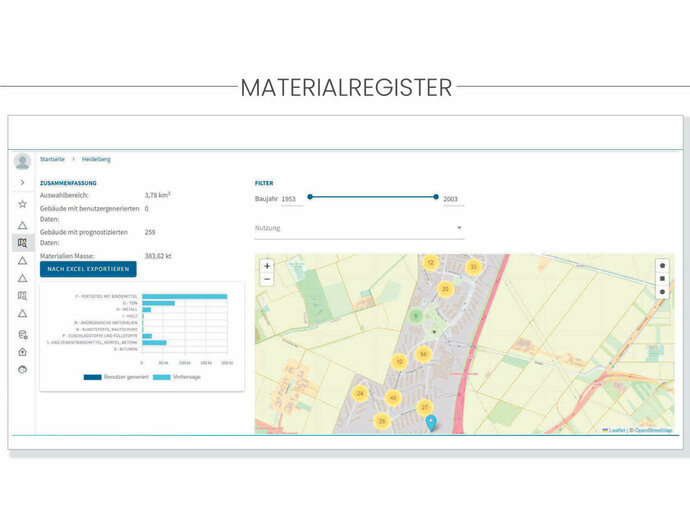

Das kreislaufgerechte Bauen setzt die digitale Erfassung aller im Gebäude verbauten Materialien, Komponenten und Produkte voraus. Mit der Einführung eines Gebäuderessourcenpasses soll so ein Instrument geschaffen werden, das über die Mengen, Abmessungen und Qualitäten an Bauteilen und Materialien eines Gebäudes informiert.

Um Stoffströme zu steuern, ein zirkuläres Ressourcenmanagement auf regionaler Ebene zu ermöglichen, ist neben der Dokumentation auf der Ebene eines Gebäudes ein weiterer Schritt nötig: Die Standardisierung und zentrale Registrierung der Pässe auf Materialpassplattformen bilden die Voraussetzung, um Materialbestände regional transparent zu machen und Verfügbarkeiten zu klären.

Anpassung Rechtlicher Rahmenbedingungen

Die Landesbauordnung definiert die allgemeinen Anforderungen an bauliche Anlagen und regelt das Zulassungs- und Genehmigungsverfahren für Bauprodukte und Bauarten, um bauaufsichtliche Schutzziele wie die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und natürliche Lebensgrundlagen, zu gewährleisten. Die Vorschriften gehen von der Verwendung von Neuprodukten nach jeweils neuestem Stand der Technik aus. Eine Abweichung führt zu aufwendigen Ver- oder Anwendbarkeitsnachweisen im Einzelfall.

Eine weitere Hürde bedeutet das geltende Kreislaufwirtschaftsrecht. Zwar steht Abfallvermeidung an oberster Stelle der Abfallhierarchie. Eine planerisch eingeleitete und handwerklich unmittelbar umgesetzte Wiederverwendung von Materialien kommt im Gesetz jedoch nicht vor.

Neuerscheinung Sustainability Paper 3

Mit Beiträgen von Dr. Patrick Bergmann/Madaster Germany GmbH, Dominik Campanella/Concular GmbH, Nora Sophie Griefhahn/C2C NGO, Martin Haas/haascookzemmrich STUDIO 2050, Robert Lotz/Nassauische Heimstätte GmbH, Prof. Muck Petzet/Muck Petzet Architekten, Sabine Oberhuber-Rau & Thomas Rau/Turntoo + Rau Architects, u.v.a.

160 S., ca. 120 Abb., AKH: Wiesbaden 2023

Printexemplar: 15 Euro inkl. Porto- und Versandkosten

AKH/Kraus Lazos

AKH/Kraus Lazos